LA FILOSOFÍA MODERNA

Si la filosofía antigua había tomado la realidad

objetiva como punto de partida de su reflexión filosófica, y la medieval había

tomado a Dios como referencia, la filosofía moderna se asentará en el terreno

de la subjetividad. Las dudas planteadas sobre la posibilidad de un

conocimiento objetivo de la realidad, material o divina, harán del problema del

conocimiento el punto de partida de la reflexión filosófica. Son muchos los

acontecimientos que tienen lugar al final de la Edad Media, tanto de tipo social

y político, como culturales y filosóficos, que abrirán las puertas a la

modernidad, y que han sido profusamente estudiados. En lo filosófico, el

desarrollo del humanismo y de la filosofía renacentista, junto con la

revolución copernicana, asociada al desarrollo de la Nueva Ciencia, provocarán

el derrumbe de una Escolástica ya en crisis e impondrán nuevos esquemas

conceptuales, alejados de las viejas e infructuosas disputas terminológicas que

solían dirimirse a la luz de algún argumento de autoridad, fuera platónica o

aristotélica. De las abadías y monasterios la filosofía volverá a la ciudad; de

la glosa y el comentario, a la investigación; de la tutela de la fe, a la

independencia de la razón.

CARACTERÍSTICAS

· Es verdaderamente una época nueva con un

espíritu nuevo, distinta del espíritu escolástico.

· Las nuevas corrientes filosóficas

proclamarían la absoluta independencia de la razón o aún la pondrían

en rebelión abierta contra lo sobrenatural.

· La nueva filosofía exaltaba

el método matemático científico en detrimento del espíritu metafísico

que había dominado, no sólo a la Edad Media, sino también entre los

pensadores paganos. Naturalmente estas nuevas doctrinas o corrientes de

pensamiento correspondían a nuevas situaciones políticas, culturales,

sociales y religiosas; el Renacimiento, la reforma protestante,

el humanismo, el nacimiento de los estados modernos, el auge de

las ciencias.

· De ahí que también encontramos en la época

moderna una tremenda dispersión doctrinal que contrasta con la notable unidad

del pensamiento cristiano de la Edad Media; así como las naciones se

diferencian, se produce el enfrentamiento entre la razón teorética y la razón

práctica, entre la ciencia y la fe, entre lo físico y lo metafísico,

entre la política y la moral, entre lo subjetivo y lo objetivo.

· Se multiplican en tal abundancia los

problemas, los métodos, las soluciones que el espíritu vuelve a caer en el

escepticismo y llega hasta proclamar la superioridad del inconsciente sobre

la conciencia.

Entre las primeras corrientes del vasto pensamiento moderno están:

FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA

La filosofía de la naturaleza, a veces

llamada filosofía natural o cosmología es el nombre

que recibió la rama de la ciencia que hoy conocemos

como física hasta mediados del siglo XIX. Así, el conocido tratado

de Isaac Newton, Philosophiae Naturalis

Principia Mathematica (Principios

Matemáticos de la Filosofía de la naturaleza) debería entenderse como Principios

Matemáticos de la Física.

Los primeros filósofos griegos estudiaron

la naturaleza (physis)

trataron de establecer el origen y la constitución de los seres naturales. Sus

conclusiones sirvieron de base a las teorías científicas desarrolladas en

nuestro tiempo. El título de "filósofos de la naturaleza" se le puede

adjudicar a los filósofos presocráticos quienes se interesaron por el

problema cosmológico, es decir por el origen del mundo, y trataron de dar

respuesta a sus interrogantes partiendo de objetos concretos de la naturaleza a

los que llamaron arjé (principio). Los

filósofos presocráticos se caracterizaron por identificar el origen de la

naturaleza en otras cosas naturales, como el agua, el aire, el fuego, etc. El

gran iniciador de la Filosofía de la Naturaleza o Física, así denominada por él

mismo, es Aristóteles (s. IV a.C).

Este pensador es de los filósofos que han reunido todo lo dicho anteriormente,

dando respuestas a los grandes interrogantes que suscitaban los presocráticos,

en especial el problema del movimiento.

El siglo XVI es un siglo de grandes avances

en botánica y demás ciencias naturales. Además,

los europeos llegan a América.

La filosofía de la naturaleza se encuentra entre

el Renacimiento y el desarrollo científico posterior. Los pensadores

de esta época ni son científicos, ni humanistas, sino que están en el medio,

mezclando un poco de todo, algunas veces privilegiando la especulación, otras

veces la experimentación. Al comienzo del siglo XVI, el cambio de mentalidad

debido a la reforma protestante influye en ellos. Con un nuevo

sentimiento de superioridad, los filósofos de la naturaleza rompen con la tradición

aristotélica.

REPRESENTANTE.

(Nola, 1548 - Roma,

1600). Filósofo y poeta renacentista italiano cuya dramática muerte dio un

especial significado a su obra. Había nacido Bruno en Nola, cerca de Nápoles.

Su nombre de pila era Filippo, pero adoptó el de

Giordano al ingresar en la orden de predicadores; con estos frailes estudió la

filosofía aristotélica y la teología tomista. Pensador independiente de

espíritu atormentado, abandonó la orden en 1576 para evitar un juicio en el que

se le acusaba de desviaciones doctrinales e inició una vida errante que le

caracterizaría hasta el final de sus días. Visitó Génova, Toulouse, París y

Londres, donde residió dos años, desde 1583 hasta 1585, bajo la protección del

embajador francés y frecuentando el círculo del poeta inglés sir Philip Sidney. Fue el periodo más

productivo de su vida ya que durante estos años escribió La

cena de las cenizas (1584)

y Del

Universo infinito y los mundos (1584), así como el diálogo Sobre

la causa, el principio y el uno (1584). En otro poético diálogo, Los

furores heroicos (1585),

ensalza una especie de amor platónico que lleva al alma hacia Dios a través de

la sabiduría. En 1585 Bruno volvió a París, y viajó después a Marburgo, Wittenberg, Praga, Helmstedt y Frankfurt, donde

pudo arreglárselas para imprimir la mayor parte de sus obras. Por invitación

del noble veneciano, Giovanni Moncenigo, que se erigió en su tutor y valedor privado, Bruno

volvió a Italia. En 1592, sin embargo, Moncenigo denunció a Bruno ante la Inquisición que le acusó de

herejía. Fue llevado ante las autoridades romanas y encarcelado durante más de

ocho años mientras se preparaba un proceso donde se le acusaba de blasfemo, de

conducta inmoral y de hereje. Bruno se negó a retractarse y en consecuencia fue

quemado en una pira levantada en Campo dei Fiori el 17 de febrero del

año 1600. En el siglo XIX se erigió una estatua dedicada a la libertad de

pensamiento en el lugar donde tuvo lugar el martirio. Las teorías filosóficas

de Bruno combinan y mezclan un místico neoplatonismo y el panteísmo.

Se observan aún en este filósofo, el más importante del

período renacentista, numerosos elementos mágicos. Existe en el pensamiento

de Bruno notable influencia de Nicolás de Cusa, pero también

de Platón y los neoplatónicos e incluso de los presocráticos. Y

aunque estuvo interesado en la mnemotecnia y en la lógica, se trata

principalmente de un filósofo de la naturaleza. Se sabe que había leído la obra

de Copérnico De revolucionisbus orbium coelestium (De

las revolciones

del orbe celestial, 1543),

obra prácticamente desconocida para la época. En la opinión de Bruno,

Copérnico no profundiza lo suficiente como para esclarecer todas las

consecuencias de la teoría heliocéntrica, puesto que se queda con una lectura

matemática insuficiente para descubrir la realidad. En este sentido, es

razonable categorizar a Bruno de filósofo más no de científico,

puesto que para él solo la filosofía natural da a conocer el universo y si bien

descalifica a quienes se aferran a la autoridad de Aristóteles, las fantasías

matemáticas, tampoco son suficientes. Lo que hay que hacer es escuchar la voz

de la naturaleza...

El Infinito y los mundos. Bruno llevará el

heliocentrismo de Copérnico hasta sus más severas

consecuencias: todo el sistema aristotélico era falso, entonces, la bóveda

celeste estalla en miles de fragmentos... el universo es infinito y en él hay

infinitos mundos. Se produce una ruptura respecto a la concepción griega en la

cual lo perfecto es finito y limitado. Por otra parte "universo" y

"mundo" dejan de ser sinónimos para incluirse uno en el otro. Se hace

imposible determinar así cuál es el centro del universo, más difícil aún es

afirmar su circunferencia. Ya no hay esferas transparentes: los astros vagan

libremente por el espacio y también desaparecen las regiones celestes porque

todos los astros se componen de los mismos elementos.

La animación universal. Las ideas de Bruno,

parecerían, a simple vista, científicas en el sentido moderno, sin embargo esto

no es exactamente así. En efecto, para sostener la tesis que postula, dirá que

un Universo finito no se corresponde con la potencia infinita de Dios puesto

que no tendría sentido que Dios hubiese limitado su propia potencia creadora.

Más allá de eso, Bruno posee además, una visión animista y mágica

respecto al movimiento del mundo: en vez de recurrir a los motores

aristotélicos (externos) dirá que tal movimiento es espontáneo. El universo es

pues, como un gigantesco animal, en el sentido en que todo está animado.

Entonces, en una explicación en la que se observan

elementos platónicos y neoplatónicos, dirá que existe un alma

del mundo que todo lo

anima y genera el movimiento, siendo éste, la causa de todo:

"Por pequeña e ínfima que se

conciba una cosa, tiene en sí una parte de substancia espiritual, la cual, si

se encuentra bien dispuesta la materia, la lleva a ser planta o animal, y forma

los miembros de cualquier cuerpo que comúnmente se considera animado. Pues el

espíritu se encuentra en todas las cosas, y no hay corpúsculo, por mínimo que

sea, que no contenga en sí una porción de él suficiente para animarlo" De la causa,

principio y uno. Giordano Bruno

El alma universal está en todo, todo puede transformarse

en un ser animado y de allí que todo se encuentre en permanente transformación.

Las cosas pueden cambiar así, de rostro. En esta tesis hallaría Bruno un

fundamento para la magia puesto que cualquier cosa puede transformarse en

cualquier otra cosa o bien, en todas las cosas hay fuerzas que pueden ser

utilizadas:

"... ese espíritu se halla

presente en todas las cosas, las cuales, si no son animales, están animadas, y

si no lo están según el acto visible de animalidad y vida, lo están, no

obstante, por ese principio o acto primordial de animalidad y vida" De la causa,

principio y uno. Giordano Bruno

El Uno. "El

Universo es, pues, uno, infinito, inmóvil. Una es la absoluta posibilidad, uno

el acto, una la forma o el alma, una la materia o el cuerpo, una la cosa, uno

el ser, uno el máximo y el óptimo; el cual no podría estar contenido en otra

cosa, por eso es sin fin ni término; por tanto, infinito e ilimitado, y en

consecuencia, inmóvil." De la causa, principio y uno. Giordano Bruno

El monismo de Bruno se inspira en Parménides. No corresponde

hablar de dos infinitos (Dios y el Mundo) sino de uno solo, porque en el

infinito todo coincide. Basándose en Nicolás de Cusa, afirmará que los

contrarios coinciden en la unidad. De esta forma, no hay sino un único ser: el

Uno, del que las cosas no son sino "modos de ser". El monismo de

Bruno se transforma así en panteísmo.

El hombre heroico

La actitud del hombre dentro de este Universo-Uno es, en la

apreciación de Bruno, heroica. Porque luna suerte de "amor

intelectual" del Uno y un deseo persistente lo lleva a una búsqueda sin

término. En esta perspectiva mística se advierte pues, la influencia platónica

y agustiniana.

Bruno es considerado como un precursor de la filosofía

moderna por su influencia en las doctrinas del filósofo holandés Baruch Spinoza y por su

anticipación del monismo del siglo XVII.

EL HUMANISMO

El humanismo es un

movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo

estrechamente ligado al Renacimiento cuyo origen se sitúa en

el siglo XIV en la península Itálica (especialmente en Florencia, Roma y Venecia),

teniendo como personaje de partida a Francesco Petrarca, e incluyó

personalidades como Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Leonardo Da Vinci, Montaigne, Francisco Bacon, entre otros. Busca

la Antigüedad Clásica y retoma el antiguo humanismo griego y latino,

conservando la pureza del latín y rescatando las artes antiguas que resurgían

de las excavaciones arqueológicas.

Mantuvo su hegemonía en buena parte de Europa hasta

fines del siglo XVI, cuando se fue transformando y diversificando a merced

de los cambios espirituales provocados por la evolución social e ideológica

de Europa, fundamentalmente al producir los principios propugnados por

las reformas (luterana, calvinista, anglicana),

la Contrarreforma católica, la Ilustración y

la Revolución francesa del siglo XVIII. El movimiento,

fundamentalmente ideológico, tuvo así mismo una estética impresa paralela,

plasmada, por ejemplo, en nuevas formas de letra, como la redonda conocida

como Letra

humanística, evolución de las

letras Fraktur tardogóticas , que vino a

sustituir mediante la imprenta a la letra gótica medieval.

La expresión humanitas significaba

propiamente lo que el término griego filantropía, amor hacia nuestros

semejantes, pero para Para Francisco Petrarca el sentido del término estaba

rigurosamente unido a las litterae o estudio de las letras clásicas. En el siglo XIX

se creó el neologismo germánico Humanismus para designar

una teoría de la educación en 1808, término que se utilizó después, sin

embargo, como opuesto a la escolástica (1841) para, finalmente,

(1859) aplicarlo al periodo del resurgir de los estudios clásicos por Georg Voigt, cuyo libro sobre

este periodo llevaba el subtítulo de El primer siglo del Humanismo, obra que fue

durante un siglo considerada fundamental sobre este tema.

Representantes

Francisco Vitoria

(Burgos, 1483 - Salamanca, 1546) Teólogo y jurista

español. Contaría diecinueve años cuando entró en el convento de los dominicos

de Burgos. Pasó luego a París, donde estudió Artes y Teología, materia esta

última que enseñó en la capital francesa (1516-22) y en Valladolid (1522).

Desde 1523 hasta su muerte ocupó la cátedra de Prima en la Universidad de

Salamanca. Restauró la enseñanza de la Teología en España, a la que dio una

orientación tomista al sustituir el texto antes oficial en Salamanca (las Sentencias de Pedro

Lombardo) por la Suma teológica de Santo Tomás, y estableció el sistema de tomar

apuntes como el más adecuado para lograr una mayor compenetración entre el

profesor y sus alumnos. Su magisterio se expresó también en las llamadas Relectiones theologicae, serie de quince

conferencias de las que sólo se conservan notas que tomaron sus discípulos de

catorce de ellas. Tienen especial interés para el derecho sus lecciones De potestate

civil (Del poder

civil) De

iure belli (El derecho de

la guerra) y De indis (sobre los indios), en la que se sientan principios de gran importancia

para el futuro del derecho internacional y donde, siguiendo la lógica

escolástica, demostró que los indios eran los verdaderos dueños de América,

tanto pública como privadamente, aunque legitimó la presencia española en

aquellos territorios a fin de salvaguardar un orden jurídico superior que se

fundamenta en el principio de sociabilidad humana y en la libre circulación de

los hombres, los productos y las ideas. Francisco de Vitoria se situaba así en

la línea de Bartolomé de Las Casas, defendiendo una política colonial que, inspirándose en

los principios fundamentales del cristianismo, protegiera los derechos de los

indios. En 1926 se fundó en España la Asociación Francisco Vitoria con la

finalidad de publicar las obras del maestro, a quien puede considerarse como

padre del derecho internacional.

(Burgos, 1483 - Salamanca, 1546) Teólogo y jurista

español. Contaría diecinueve años cuando entró en el convento de los dominicos

de Burgos. Pasó luego a París, donde estudió Artes y Teología, materia esta

última que enseñó en la capital francesa (1516-22) y en Valladolid (1522).

Desde 1523 hasta su muerte ocupó la cátedra de Prima en la Universidad de

Salamanca. Restauró la enseñanza de la Teología en España, a la que dio una

orientación tomista al sustituir el texto antes oficial en Salamanca (las Sentencias de Pedro

Lombardo) por la Suma teológica de Santo Tomás, y estableció el sistema de tomar

apuntes como el más adecuado para lograr una mayor compenetración entre el

profesor y sus alumnos. Su magisterio se expresó también en las llamadas Relectiones theologicae, serie de quince

conferencias de las que sólo se conservan notas que tomaron sus discípulos de

catorce de ellas. Tienen especial interés para el derecho sus lecciones De potestate

civil (Del poder

civil) De

iure belli (El derecho de

la guerra) y De indis (sobre los indios), en la que se sientan principios de gran importancia

para el futuro del derecho internacional y donde, siguiendo la lógica

escolástica, demostró que los indios eran los verdaderos dueños de América,

tanto pública como privadamente, aunque legitimó la presencia española en

aquellos territorios a fin de salvaguardar un orden jurídico superior que se

fundamenta en el principio de sociabilidad humana y en la libre circulación de

los hombres, los productos y las ideas. Francisco de Vitoria se situaba así en

la línea de Bartolomé de Las Casas, defendiendo una política colonial que, inspirándose en

los principios fundamentales del cristianismo, protegiera los derechos de los

indios. En 1926 se fundó en España la Asociación Francisco Vitoria con la

finalidad de publicar las obras del maestro, a quien puede considerarse como

padre del derecho internacional.

(Florencia, 1469-1527) Escritor y estadista florentino.

Nacido en el seno de una familia noble empobrecida, Nicolás Maquiavelo vivió en

Florencia en tiempos de Lorenzo y Pedro de Médicis. Tras la caída de Savonarola (1498) fue nombrado secretario de la segunda

cancillería encargada de los Asuntos Exteriores y de la Guerra de la ciudad,

cargo que ocupó hasta 1512 y que le llevó a realizar importantes misiones

diplomáticas ante el rey de Francia, el emperador Maximiliano I y César Borgia, entre otros.

Su actividad diplomática desempeñó un papel decisivo en

la formación de su pensamiento político, centrado en el funcionamiento del

Estado y en la psicología de sus gobernantes. Su principal objetivo político

fue preservar la soberanía de Florencia, siempre amenazada por las grandes

potencias europeas, y para conseguirlo creó la milicia nacional en 1505.

Intentó sin éxito propiciar el acercamiento de posiciones entre Luis XII de

Francia y el papa Julio II, cuyo enfrentamiento terminó con la derrota de los

franceses y el regreso de los Médicis a Florencia (1512).

Como consecuencia de este giro político, Maquiavelo cayó

en desgracia, fue acusado de traición, encarcelado y levemente torturado

(1513). Tras recuperar la libertad se retiró a una casa de su propiedad en las

afueras de Florencia, donde emprendió la redacción de sus obras, entre ellas su

obra maestra, El príncipe (Il principe), que Maquiavelo

terminó en 1513 y dedicó a Lorenzo de Médicis (a pesar de ello, sólo sería publicada después de su

muerte).

En 1520, el cardenal Julio de Médicis le confió varias

misiones y, cuando se convirtió en Papa, con el nombre de Clemente VII (1523),

Maquiavelo pasó a ocupar el cargo de superintendente de fortificaciones (1526).

En 1527, las tropas de Carlos I de España tomaron y saquearon Roma, lo que trajo

consigo la caída de los Médicis en Florencia y la

marginación política de Maquiavelo, quien murió poco después de ser apartado de

todos sus cargos.

La obra de Nicolás Maquiavelo se adentra por igual en

los terrenos de la política y la literatura. Sus textos políticos e históricos

son deudores de su experiencia diplomática al servicio de Florencia, caso

de Descripción

de las cosas de Alemania (Ritrato delle cose della Alemagna, 1532). En Discursos

sobre la primera década de Tito Livio (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio,

1512-1519) esbozó, anticipándose a Vico, la teoría cíclica de la historia: la

monarquía tiende a la tiranía, la aristocracia se transforma en oligarquía y la

democracia en anarquía, lo que lleva de nuevo a la monarquía.

En El príncipe, obra inspirada en

la figura de César Borgia, Maquiavelo describe

distintos modelos de Estado según cuál sea su origen (la fuerza, la perversión,

el azar) y deduce las políticas más adecuadas para su pervivencia. Desde esa

perspectiva se analiza el perfil psicológico que debe tener el príncipe y se

dilucida cuáles son las virtudes humanas que deben primar en su tarea de

gobierno. Maquiavelo concluye que el príncipe debe aparentar poseer ciertas

cualidades, ser capaz de fingir y disimular bien y subordinar todos los valores

morales a la razón de Estado, encarnada en su persona.

El pensamiento histórico de Nicolás Maquiavelo quedó

plasmado fundamentalmente en dos obras: La vida de Castruccio Castracani de

Luca (1520) e Historia

de Florencia (Istorie fiorentine, 1520-1525). Entre

sus trabajos literarios se cuentan variadas composiciones líricas, como Las

decenales (Decennali, 1506-1509) o El

asno de oro (L'asino d’oro, 1517), pero sobre

todas ellas destaca su comedia La mandrágora (Mandragola, 1520), sátira

mordaz de las costumbres florentinas de la época. Clizia (1525) es una

comedia en cinco actos, de forma aparentemente clásica, que se sitúa en la

realidad contemporánea que Maquiavelo tanto deseaba criticar.

Tomás Moro

(Londres, 1478 -1535). Thomas

More es su nombre

original en inglés. Fue un Político y humanista inglés. Procedente de la

pequeña nobleza, estudió en la Universidad de Oxford y accedió a la corte

inglesa en calidad de jurista. Su experiencia como abogado y juez le hizo

reflexionar sobre la injusticia del mundo, a la luz de su relación intelectual

con los humanistas del continente (como Erasmo de Rotterdam). Desde 1504

fue miembro del Parlamento, donde se hizo notar por sus posturas audaces en

contra de la tiranía.

Su obra más relevante como pensador político fue Utopía (París, 1516). En ella criticó el orden político, social

y religioso establecido, bajo la fórmula de imaginar la antítesis de

una comunidad perfecta; su modelo estaba caracterizado por la igualdad social,

la fe religiosa, la tolerancia y el imperio de la Ley, combinando la democracia

en las unidades de base con la obediencia general a la planificación racional

del gobierno.

A pesar de haber mantenido en el plano teórico estas

aspiraciones premonitorias del pensamiento socialista, Moro fue prudente y

moderado en cuanto a la posibilidad de llevarlas a la práctica, por lo que no

combatió directamente al poder establecido ni adoptó posturas ideológicas

intransigentes.

Enrique VIII, atraído por su valía intelectual, le

promovió a cargos de importancia creciente: embajador en los Países Bajos

(1515), miembro del Consejo Privado (1517), portavoz de la Cámara de los

Comunes (1523) y canciller desde 1529 (fue el primer laico que ocupó este

puesto político en Inglaterra). Ayudó al rey a conservar la unidad de la

Iglesia de Inglaterra, rechazando las doctrinas de Lutero; e intentó, mientras

pudo, mantener la paz exterior. Sin embargo, acabó rompiendo con Enrique VIII

por razones de conciencia, pues era un católico ferviente que incluso había

pensado en hacerse monje. Moro declaró su oposición a Enrique y dimitió como

canciller cuando el rey quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón,

rompió las relaciones con el Papado, se apropió de los bienes de los

monasterios y exigió al clero inglés un sometimiento total a su autoridad

(1532).

Su negativa a reconocer como legítimo el subsiguiente

matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena, prestando juramento a la Ley de Sucesión, hizo que el

rey le encerrara en la Torre de Londres (1534) y le hiciera decapitar al año

siguiente. La Iglesia católica le canonizó en 1935.

FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

La filosofía de la ciencia investiga

el conocimiento científico y la práctica científica. Se ocupa de

saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan, evalúan y cambian

las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz

de revelar la verdad de las "entidades ocultas" (o sea, no

observables) y los procesos de la naturaleza. Son filosóficas las

diversas proposiciones básicas que permiten construir la ciencia:

- La realidad existe

de manera independiente de la mente humana (tesis ontológica de realismo).

- La naturaleza es

regular, al menos en alguna medida (tesis ontológica de legalidad).

- El ser

humano es capaz de comprender la naturaleza

(tesis gnoseológica de inteligibilidad).

Si bien estos supuestos metafísicos no son

cuestionados por el realismo científico, muchos han planteado serias

sospechas respecto del segundo de ellos y numerosos filósofos han puesto

en tela de juicio alguno de ellos o los tres. De hecho, las

principales sospechas con respecto a la validez de estos supuestos metafísicos

son parte de la base para distinguir las diferentes corrientes epistemológicas

históricas y actuales. De tal modo, aunque en términos generales el empirismo

lógico defiende el segundo principio, o pone reparos al tercero y asume

una posición fenomenista, es decir, admite

que el hombre puede comprender la naturaleza siempre que por naturaleza se

entienda "los fenómenos" (el producto de la experiencia humana) y no

la propia realidad.

En pocas palabras, lo que intenta la filosofía de la

ciencia es explicar problemas tales como:

-la naturaleza y la obtención de las ideas científicas

(conceptos, hipótesis, modelos, teorías, paradigma, etc.);

-la

relación de cada una de ellas con la realidad;

-cómo

la ciencia describe, explica, predice y contribuye al control de la naturaleza

(esto último en conjunto con la filosofía de la tecnología);

-la

formulación y uso del método científico;

-los

tipos de razonamiento utilizados para llegar a conclusiones;

-las

implicaciones de los diferentes métodos y modelos de ciencia.

La filosofía de la ciencia comparte algunos problemas

con la gnoseología, la teoría del conocimiento, pero a diferencia de ésta

restringe su campo de investigación a los problemas que plantea el conocimiento

científico (que, tradicionalmente, se distingue de otros tipos de conocimiento,

como el ético o estético, o meramente de tradiciones culturales). Por

su parte, la teoría del conocimiento se ocupa de los límites y condiciones de

posibilidad de todo conocimiento.

REPRESENTANTES

(Pisa, 1564 –Arcetri, 1642). Galileo dedico gran parte de su vida al

estudio de la Hidrostática, la Astronomía y al movimiento e equilibrio de los

cuerpos; así mismo se le considera el fundador de las ciencias de la Dinámica y

la Resistencia de Materiales. Se dice que fue el padre de la metodología de la

Ciencia y por su forma de escribir se le considera uno de los mejores prosistas

de la Italia del siglo XVII. Su ubicación histórica lo reconoce como un hombre

mitad en el Renacimiento y mitad en la época científica moderna. Fue un

ferviente seguidor de tomar la experiencia como piedra angular de la

investigación de la naturaleza, aunque no fue un experimentador cuidadoso.

Escribió varios libros, de los cuales del último, "Diálogos acerca de dos

Nuevas Ciencias" se considera su obra maestra. Pudiera afirmarse que

Galileo Galilei fue el protagonista del acto final de la lucha que durante 2000

años había librado la ciencia en formación contra las cosmologías

sobrenaturales establecidas. El objetivo de este trabajo es realizar un

análisis de la jornada tercera de su libro "Dialogo de dos Nuevas

Ciencias", en la cual se dedicó al estudio del movimiento naturalmente

acelerado o también llamado movimiento en caída libre. En el transcurso de este

análisis trataremos de matematizar el pensamiento Galileano, demostrando que no

es una idea descabellada que el genio italiano dominaba o esbozaba conceptos

matemáticos o relaciones matemáticas entre magnitudes físicas que fueron

establecidas posterior a su muerte (8 de enero de 1642). De igual forma

trataremos de demostrar cuan poderoso era su análisis sobre este tipo

movimiento, pudiendo observar la invención de experimentos como forma de

corroborar sus planteamientos, en fin dedicaremos este breve artículo a

acercarnos y comprender la actualidad de este notable filósofo del siglo XVII y

constatar la veracidad de una de sus propias afirmaciones al referirse a su

último libro: "esta obra es apenas el comienzo, vías y medios por los

cuales otras mentes más agudas que la mía exploraran los rincones más remotos

de la naturaleza".

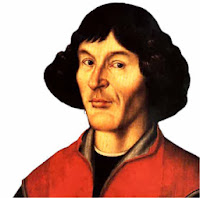

Nicolás Copérnico

(Torun, actual Polonia,

1473 - Frauenburg, id., 1543)

Astrónomo polaco. Nacido en el seno de una rica familia de comerciantes,

Nicolás Copérnico quedó huérfano a los diez años y se hizo cargo de él su tío

materno, canónigo de la catedral de Frauenburg y luego obispo de Warmia. En 1491 Copérnico ingresó en la Universidad

de Cracovia, siguiendo las indicaciones de su tío y tutor. En 1496 pasó a

Italia para completar su formación en Bolonia, donde cursó derecho canónico y

recibió la influencia del humanismo italiano; el estudio de los clásicos,

revivido por este movimiento cultural, resultó más tarde decisivo en la

elaboración de la obra astronómica de Copérnico. No hay constancia, sin

embargo, de que por entonces se sintiera especialmente interesado por la

astronomía; de hecho, tras estudiar medicina en Padua, Nicolás Copérnico se

doctoró en derecho canónico por la Universidad de Ferrara en 1503. Ese mismo

año regresó a su país, donde se le había concedido entre tanto una canonjía por

influencia de su tío, y se incorporó a la corte episcopal de éste en el

castillo de Lidzbark, en calidad de su

consejero de confianza.

(Torun, actual Polonia,

1473 - Frauenburg, id., 1543)

Astrónomo polaco. Nacido en el seno de una rica familia de comerciantes,

Nicolás Copérnico quedó huérfano a los diez años y se hizo cargo de él su tío

materno, canónigo de la catedral de Frauenburg y luego obispo de Warmia. En 1491 Copérnico ingresó en la Universidad

de Cracovia, siguiendo las indicaciones de su tío y tutor. En 1496 pasó a

Italia para completar su formación en Bolonia, donde cursó derecho canónico y

recibió la influencia del humanismo italiano; el estudio de los clásicos,

revivido por este movimiento cultural, resultó más tarde decisivo en la

elaboración de la obra astronómica de Copérnico. No hay constancia, sin

embargo, de que por entonces se sintiera especialmente interesado por la

astronomía; de hecho, tras estudiar medicina en Padua, Nicolás Copérnico se

doctoró en derecho canónico por la Universidad de Ferrara en 1503. Ese mismo

año regresó a su país, donde se le había concedido entre tanto una canonjía por

influencia de su tío, y se incorporó a la corte episcopal de éste en el

castillo de Lidzbark, en calidad de su

consejero de confianza.

Fallecido el obispo en 1512, Copérnico fijó su

residencia en Frauenburg y se dedicó a la

administración de los bienes del cabildo durante el resto de sus días; mantuvo

siempre el empleo eclesiástico de canónigo, pero sin recibir las órdenes

sagradas. Se interesó por la teoría económica, ocupándose en particular de la

reforma monetaria, tema sobre el que publicó un tratado en 1528. Practicó así

mismo la medicina, y cultivó sus intereses humanistas.

Hacia 1507, Copérnico elaboró su primera exposición de

un sistema astronómico heliocéntrico en el cual la Tierra orbitaba en torno al

Sol, en oposición con el tradicional sistema tolemaico, en el que los

movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta.

Una serie limitada de copias manuscritas del esquema circuló entre los

estudiosos de la astronomía, y a raíz de ello Copérnico empezó a ser

considerado como un astrónomo notable; con todo, sus investigaciones se basaron

principalmente en el estudio de los textos y de los datos establecidos por sus

predecesores, ya que apenas superan el medio centenar las observaciones de que

se tiene constancia que realizó a lo largo de su vida.

En 1513 Copérnico fue invitado a participar en la

reforma del calendario juliano, y en 1533 sus enseñanzas fueron expuestas al

papa Clemente VII por su secretario; en 1536, el cardenal Schönberg escribió a Copérnico

desde Roma urgiéndole a que hiciera públicos sus descubrimientos. Por entonces,

él ya había completado la redacción de su gran obra, Sobre

las revoluciones de los orbes celestes, un tratado astronómico que defendía la hipótesis

heliocéntrica.

El texto se articulaba de acuerdo con el modelo formal

del Almagesto de Tolomeo, del que conservó la idea tradicional de un universo

finito y esférico, así como el principio de que los movimientos circulares eran

los únicos adecuados a la naturaleza de los cuerpos celestes; pero contenía una

serie de tesis que entraban en contradicción con la antigua concepción del

universo, cuyo centro, para Copérnico, dejaba de ser coincidente con el de la

Tierra, así como tampoco existía, en su sistema, un único centro común a todos

los movimientos celestes.

Francis Bacon

(Londres, 1561-id., 1626) Filósofo y político inglés. Su

padre era un alto magistrado en el gobierno de Isabel I, y fue educado por

su madre en los principios del puritanismo calvinista. Estudió en el Trinity College de Cambridge y en

1576 ingresó en el Gray's Inn de Londres para

estudiar leyes, aunque pocos meses después marchó a Francia como miembro de una

misión diplomática. En 1579, la muerte repentina de su padre lo obligó a

regresar precipitadamente y a reemprender sus estudios, falto de recursos para

llevar una vida independiente.

(Londres, 1561-id., 1626) Filósofo y político inglés. Su

padre era un alto magistrado en el gobierno de Isabel I, y fue educado por

su madre en los principios del puritanismo calvinista. Estudió en el Trinity College de Cambridge y en

1576 ingresó en el Gray's Inn de Londres para

estudiar leyes, aunque pocos meses después marchó a Francia como miembro de una

misión diplomática. En 1579, la muerte repentina de su padre lo obligó a

regresar precipitadamente y a reemprender sus estudios, falto de recursos para

llevar una vida independiente.

En 1582 empezó a ejercer la abogacía, y fue magistrado

cuatro años más tarde. En 1584 obtuvo un escaño en la Cámara de los Comunes por

mediación de su tío, el barón de Burghley, a la sazón lord del Tesoro; durante treinta y seis

años se mantuvo como parlamentario y fue miembro de casi todas las comisiones

importantes de la cámara baja. La protección de Robert Devereux, segundo conde de

Essex, le permitió acceder al cargo de abogado de la reina.

Su situación mejoró con la subida al trono de Jacobo I,

quien lo nombró procurador general en 1607, fiscal de la Corona en 1613 y lord

canciller en 1618, además de concederle los títulos de barón Verulam de Verulam y de vizconde de St.

Albans. Sin embargo, en 1621, procesado por cohecho y prevaricación, fue

destituido de su cargo y encarcelado. Aunque fue puesto en libertad al poco

tiempo, ya nunca recuperó el favor real.

Durante toda su carrera persiguió una reforma coherente

de las leyes y el mantenimiento del Parlamento y los tribunales a salvo de las

incursiones arbitrarias de los gobernantes; pero, sobre todo, su objetivo era

la reforma del saber. Su propósito inicial era redactar una inmensa «historia

natural», que debía abrir el camino a una nueva «filosofía inductiva», aunque

la acumulación de cargos públicos le impidió el desarrollo de la tarea que se

había impuesto, a la que, de hecho, sólo pudo dedicarse plenamente los últimos

años de su vida.

Sometió todas las ramas del saber humano aceptadas en su

tiempo a revisión, clasificándolas de acuerdo con la facultad de la mente

(memoria, razón o imaginación) a la que pertenecían; llamó a este esquema «la

gran instauración», y muchos de los escritos dispersos que llegó a elaborar,

como El

avance del conocimiento (Advancement of Learning, 1605) –superado más

tarde por el De augmentis scientiarum–, estaban pensados

como partes de unaInstauratio

magna final.

Criticando el planteamiento aristotélico, consideró que

la verdad sólo puede ser alcanzada a través de la experiencia y el razonamiento

inductivo, de acuerdo con un método del que dio una exposición incompleta en

su Novum organum scientiarum (1620). El

método inductivo que elaboró pretendía proporcionar un instrumento para

analizar la experiencia, a partir de la recopilación exhaustiva de casos

particulares del fenómeno investigado y la posterior inducción, por analogía,

de las características o propiedades comunes a todos ellos. Según Bacon, ese procedimiento

había de conducir, gradualmente, desde las proposiciones más particulares a los

enunciados más generales.

Aun cuando el método baconiano ejerció, nominalmente,

una gran influencia en los medios científicos, lo cierto es que el filósofo

desarrolló su pensamiento al margen de las corrientes que dieron lugar al

surgimiento de la ciencia moderna, caracterizada por la formulación matemática

de sus resultados, a la que él mismo no concedió la importancia debida. Bacon concibió la ciencia

como una actividad social ligada a la técnica, elaborando una utopía, Nueva

Atlántida (The New Atlantis,

publicada póstumamente en 1627), basada en la organización científica de la

sociedad.

Coin Casino - Best Sites For Gambling in 2021

ResponderEliminarThe งานออนไลน์ Coin 인카지노 Casino is a unique online casino offering a wide variety of exciting games and many different types of bonuses for all kadangpintar types of players. The Casino has more than 1,600